4. マルクス再評価

今日、アメリカのサブプライム問題、それに続く原油、食料の価格高騰等、資本主義体制側の経済がコントロール不能状態となっている。加えて日本では、多額の借金にあえいで国家が立ち往生している。医療、年金等の社会保障に問題が生じつつあるにも拘わらず、無責任きわまりない役人達は無駄遣いのし放題、そして問題の先送りと、その場しのぎを繰り返している。

時が時なら、暴動が起きても不思議ではない状態である。ソ連が崩壊したときは、マルクスの「マ」の字も出てこなかったが、またぞろマルクスの再評価ムードが高まりつつあるようだ。私はここで、マルクス賛成派から二人、マルクス反対派から二人の言葉を紹介しながら自分の考えを述べてみたい。

① この様な時、タイムリーに出版されたのが、神奈川大学経済学部教授の的場昭弘氏による「超訳資本論」である。

この本の「おすすめコメント」に

「いまこそ読むべき『資本論』。教育を受けた若者が、定職もなく街にあふれ、庶民のなけなしの預金は減る一方。景気が伸びても、給料は上がらず、物価だけ上がった。悲しいかな、これが、資本主義の本当の顔である。『資本論』をいったん遠くに放り投げた日本人は、いま再び拾い上げ、ページを開く必要に迫られている。

この書には、剥(む)き出しの資本主義が、驚くべき洞察(どうさつ)で描かれている。資本主義の実態は、二一世紀になっても何ら変わっていない。今回、待望の『資本論』第1巻の超訳をお届けする。どうか、大著のエッセンスを味わってほしい」とある。

早速手にとって読ませて頂いた。私の感想は以下の通りである。

私がこんな言い方をするのは失礼かも知れないが、的場氏は良く資本論を消化されている。

従って、全体として読みやすく、資本論研究の入門として、或いは一通り勉強した人のまとめとして有効であると思う。

的場氏がこの著書で言いたかったことは、「これまでに出現した社会主義国家は、失敗に終わってしまったが、その原因は、マルクスが説いたのとは異なる過程を経て、つまり資本主義が高度に発展する過程を経ずに、いわば、無理矢理実現した社会であるからだ。従って、マルクスの論理が否定されたわけではない。資本論に誤りがあったわけではない。資本論は生きている。今こそ読まれるべきである。」と言うことのようだ。

しかし、一方に置いて、「資本論第24章には、飛躍があった。マルクスに時間がなかったのだろう」と認めている。たとえ一カ所であるといえども、資本論の欠陥を指摘されたのは、貴重なことである。そして、この資本論第24章の飛躍の部分を検証し、結論として「共産主義への必然性はなかった」事を証明したのが拙著の「資本論分析」である。

② プロレタリア文学の代表的な作家、小林多喜二著の「蟹工船」がベストセラーになって、共産党員が増加していると新聞の記事にある。私は蟹工船を読んだことがなかったので読んでみた。

カムサツカ(カムチャッカ)の海で、地獄のような蟹工船のなかで、自分の労働力以外には売る物を持たないプロレタリアートが働かされている。一人の資本家の為に、絞れるだけ絞られ、搾取されてゆく光景が見事に、鮮やかに描かれていた。

これは資本論で言うなら、「いわゆる本源的蓄積」が完了して、「資本主義的蓄積」が始まった頃の光景である。

翻って昨今の日本経済は、1990年にバブルが崩壊した後、企業の倒産、社員のリストラ、就職難と、瞬く間に悪化の一途をたどった。企業は経費削減の一環として、容赦なく人件費の削減に走った。その結果、多くの有為な人材が、仕事にあぶれ、運良く仕事にありつけても、非正規雇用者として安い賃金で雇われざるを得なくなっている。働けど働けど、その日の生活が精一杯の為、いっこうに楽にならない、いわゆる「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」なる言葉まで出来てしまった。

この状態が蟹工船に描かれている状況を想起させていると思われる。

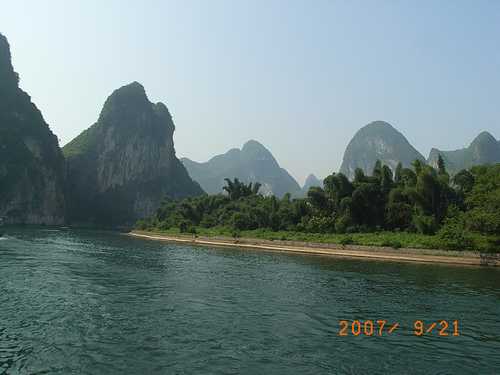

中国・桂林-1

中国・桂林-1

③ 哲学者の池田晶子さんは、「14歳からの哲学-理想と現実」の中で、次のように指摘している。

「二十世紀の社会主義、それは見事に失敗した。多くの人がその実現に向けて努力したけれども、努力すればするほど、それはより現実離れした理想となって現実化した。

だから理想を現実にすることは不可能なんだと、失敗した理由として人は言うけど、本当の理由はそうではない。目に見える現実だけを見て、目に見えない観念を見なかったからだ。」

「現実を動かしているのは観念なんだから、観念が変わらなければ現実は変わらない。『よりよい社会で、よりよく生きる』と言う観念が、本当はどういうことなのか自分で判断していない人々が、集団になって、徒党を組んで、自分が良くなろうともせずに社会を変えようとしていたのだから、そんな社会は実現しても、前と何にも変わらないのは当然じゃないだろうか」と。

ここで氏が「目に見える現実」と言っているのは、「政治経済体制」であり、「目に見えない観念」とは、「物欲、権力欲等の欲望に支配されやすい我々人間の心」の事であろう。

つまり強欲なだけの人間集団が、各人の義務も果たさずに権利だけを主張するようなら、社会体制を変えてみたところで、今度は権力者が変わるだけで、理想とはほど遠い社会しか実現しないであろうということだ。現実には一人の独裁者の為に、言論の自由もなくなっていたのだ。

④ 私の好きな、山本夏彦氏の随筆集「最後の波の音」の中に、次のような一文がある。

氏の若い頃は「社会主義の全盛期で、図書館に行って社会主義の本を堆(うずたか)く重ね、あけて見たがすぐ閉じた。いずれも日本語ではなかったから読めないし、また読むに値しないと閉じたのである、読まなくても分かるのである。私に要約させれば、私有財産は盗みである、奪って大衆に公平に分配するのは正義である。資本主義には正義はない。つまりは『欲』であると私は察した。

貧しい大衆を扇動して革命をおこし、成功したら今度は自分が独裁者になる番で、それにはライバルである同志を殺さなければならぬ、スターリンはプレハノフ、ラデック、ブハーリン、ことにトロツキーを草の根分けても殺さなければならない、めでたく覇者になったら王侯貴族のしたことをする。百年もするとまた革命がおこる(それで人類は健康を保ってきた、健康とはイヤなものだ)、これだけのことを岩波の翻訳用語で何十冊何百冊も書いてある。」

ここで氏が「日本語ではなかったから読めない」と言っているのは、「翻訳がこなれておらず日本語になっていないから読めない」の意味であろう。また「読むに値しない」と言うのも極端だと思うが、氏の要約は的を射ているから面白い。

中国・桂林-2

中国・桂林-2

この期に及んで私は、マルクスを学び直すことに異を唱える者ではない。

ただ、短絡的に資本主義がダメなら共産主義だ。と民衆の心が大きく振れてしまうことを心配している。共産主義は共産主義で、いかに難しい問題点を孕んでいるか我々は見てきたばかりである。

マルクスは資本主義社会の矛盾を指摘して、恐慌への必然性を説いた。しかしだからといって共産主義への必然性を説いたことにはならないし、その青写真も示してはいない。少なくとも私の検証では、「共産主義への必然性はなかった」。

資本家が欲望のままに事を進めたら、やがて恐慌へとの道筋は何度か経験している。しかし同時に、我々は歴史的経験から、労働者が団結し、互いの権利と義務のバランスを取ることも学んできたはずだ。その時経済は必ずしも恐慌へとは向かわず、安定した社会が実現している。

昨今の日本の、或いはアメリカの経済的混乱の主原因は、政府及び中央官庁の舵取りに問題があると思う。つまり、バブル経済を見過ごして、さらに助長させたあげくの崩壊である。この過程は日本もアメリカも全く同じではなかろうか。

政府と言い、中央官庁と言い、其処にいるのは優秀な人間のはずである。確かに人間誰しも間違いはある。よかれと思ってやったことが結果、失敗に終わった事は、個人、組織、社会、国家の如何を問わずいくらでもあったし、これからもあり得る。それは、例え共産主義社会になっても同じ事が言える。失敗したとき、どちらがより被害は小さいのだろうか?

資本主義社会は、欲望のままコントロールが不可能になると恐慌に陥り、かといって、共産主義革命を起こすと独裁国家に陥り、恐怖政治が待っている。ならば人間の欲望を如何にコントロールするか、その知恵を出し合う方が大事な問題かも知れない。その一つの例として、ある人は「小さな政府」を、またある人は「混合経済」を提唱している。

中央の各省庁が、国益ならぬ省益ばかりにしがみついて、予算のぶんどり合戦に明け暮れ、縄張り争い、既得権の死守、天下り、贈収賄汚職ばかりが露呈されて、コスト意識や、節約の意識が働かなくなれば、どんな体制にしても結果は見えている。

中国・桂林-3

次へ進む

目次へ戻る